2017年3月3日に発売され現在も人気で爆売れ中のニンテンドースイッチ。

現在初期型、バッテリー持続時間が長くなった新モデル、携帯専用のLiteと発売されています。その中で今回は初期型のレビューをしたいと思います。

新モデルはパッケージデザインの変更とバッテリー持続時間が長くなっただけなので良ければ新モデルの購入を検討されている方も参考にもどうぞ。

あと、知ると結構役立つと思うので本体、付属品、箱のサイズ計測もしていきたいと思います。

購入はアマゾンで32,073円でした。ジョイコンはグレーのほうです。

| メーカー | 任天堂 |

| 発売日 | 初期型2017年3月3日 バッテリー長持ち2019年8月30日 Lite2019年9月20日 |

| 定価 | 初期型、バッテリー長持ち29,980円 Lite19,980円 |

| バッテリー持続時間 | 初期型2.5~6.5時間 バッテリー長持ち4.5~9.0時間 Lite3.0~7.0時間 |

| 充電時間 | 新、旧、Liteすべて約3時間 |

| 特徴 | 〇携帯、据え置きと両方で遊べるハイブリット仕様(Liteは携帯のみ) 〇コントローラーを外して2人で遊ぶことができる(Liteはできない) 〇ジョイコンがグレーのタイプと左水色、右赤色のタイプがある(Liteはジョイコンではなく本体一体型、カラーバリエーションあり) |

本体システムのレビュー

ホームメニュー

ホームメニューでは大きい正方形のタイル状でソフトが横一列に並び、その下にニンテンドーeショップやアルバム、設定、電源管理などの項目が並んでいます。

シンプルで使いやすいのですがPS4のようにフォルダ機能がないのが厳しいです。

13本以上になると右に「すべてのソフト」という項目が出るとはいえソフトが多い人は管理しずらいと思います。並べ替えで、最近あそんだ順、長く遊んだ順、タイトル順、メーカー順と並べ替えられるとのこと。それでも管理しずらいと思います。

アップデートでフォルダ機能を実装してほしいですね。

※現在アップデートで実装されました。

操作感自体はサクサク動き直感的にできて快適です。

本体設定関係もシンプルで分かりやすくテレビ出力、セーブデータ管理など子供でも問題なくできると思います。さすがに任天堂のゲーム機という所でしょうか。

ちなみにインターネットブラウザの機能は搭載されていません。個人的には残念です。

PC、スマホが壊れた時など役立つ機会はありますからね。

録画機能

ジョイコン左についている▢のキャプチャーボタンを押すと、スクリーンショット撮影、長押しすると押したときから30秒前からのプレイが録画されます。

撮った写真や動画はアルバムで管理できます。TwitterとFacebookに投稿することもできます。

30秒と本格的な録画機能ではないのでTwitterとFacebookに投稿することを意識した機能かもしれません。

注意点としては録画できるソフトとできないソフトがあります。任天堂のソフトは録画できるものが多いようです。

任天堂はプレイ、実況動画の配信を基本認めてくれているのでもう少し本格的な録画機能の実装とYouTubeに投稿できるようにしてもらうと嬉しいんですけどね。

※個人ブログや紙媒体は対象外です。

モード別プレイ感

〇携帯モード ジョイコンを本体の両脇に付け遊ぶ持ち運びに便利なモード。本体画面はとてもきれいだと思います。

でも持ってプレイするには少し重いです。

音質は携帯用と考えると普通だと思います。気に入らなかったらイヤホンを使うといいでしょう。

〇テーブルモード スイッチの本体裏にあるスタンドを出して本体を立てモニタ代わりにします。おすそ分けプレイ用のモードだと思います。

一人の場合だとあまり使い道のないモード。

〇TVモード 本体をドッグに設置し、HDMIでテレビに出力して遊ぶモード。

僕は小さな画面でゲームをするのが苦手なのでほぼTVモードでプレイします。普通に据え置き機として遊べます。

スイッチ本体レビュー

まずは本体のレビューから。

画面が光沢液晶なのは少し残念です。

絵がきれいに見えるのでゲーム機としては正しい選択なんでしょうけど非光沢のほうが目が疲れなくていいです。でもどのみちTV モードでしかプレイしないので関係無いですが・・。

液晶自体の発色はとても綺麗です。携帯ゲームでここまで来たかという感じ。さらにこれは液晶画面の付いた本体という事ですからよくこんな小ささ、薄さにできたなぁと驚きと同時に関心です。

おもしろい所では、スタンドの裏部分がmicroSDカードの差込口でスタンドがカバーになっています。合理的でいいです。

スタンドはそんなに頑丈ではなく取り扱いは注意した方がよさそう。

ドックのレビュー

ドックの背面のカバーを開けるとACアダプター、USB、HDMIの差込口があります。USB端子はプロコントローラーなどをつなげます。

ドックの本体を固定する部分はプラスチック製なので本体を出し入れすると本体の画面に傷がつくと思います。(映像が映らない部分だとは思う)

傷がつくのが嫌なら柔らかい布などを当てた方がいいかも。

ジョイコン関係のレビュー

スイッチのウリのひとつでもあるジョイコン。マットな質感で手触りはいいです。

特徴は繊細な振動が可能なHD振動、コップに水を注がれた時の感じも表現できるようです。

もう一つは物の形や動き、距離などを読み取ることのできるで右ジョイコン下部にあるモーションIRカメラで、口の動きなんかも読みとってくれるようです。

「1-2-Switch」などのソフトで使えます。

あとはジョイコンの傾きなどを感知する加速度センサー、ジャイロセンサーも搭載されています。

付属品でジョイコングリップと左右ストラップがあり、ジョイコングリップはジョイコンを装着してワイアレスコントローラーにできます。

ジョイコンストラップは各ジョイコンに付け、持ちやすくしたり、ボタンを押しやすくします。

このように小さいながらもかなり高性能なジョイコンですが個人的にはこのジョイコンがニンテンドースイッチで一番の難点です。主に二点。

まずは任天堂、横井軍平氏の考案した十字キーがないことです。

ゲームウォッチ、ファミコンから任天堂のゲーム機には必ずついていたので昔ながらのファンからするとさみしい気がします。方向ボタン4つでは操作もしずらいですし。

おすそわけプレイが前提のゲーム機なのでジョイコン片方が十字キーでは4つのボタンの代わりにはならないから仕方がないですけど。

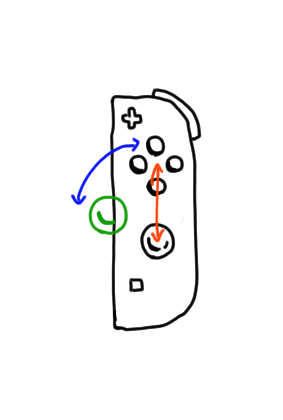

二つ目はこれが一番の問題、ジョイコンのスティックと4つのボタンが上下縦に配置されていることです。

本来人間の親指は付け根を支点として、上図の青矢印のように扇状に動くのでスティックとボタンを縦に配置されると親指が上図赤矢印のように不自然な動きになりぎこちない操作感になってしまいます。

PS4のコントローラー等、ほとんどの現代のコントローラーは上図緑〇の位置にスティックがあり自然な親指の動きで操作が出来ます。

感覚には個人差があるので「なんともないよ」という人もいると思いますが、他にもこのように感じる人も多いんじゃないでしょうか。

対策としては、ジョイコンの握るポジションを工夫して自分に合った握り方を探すしかないでしょう。

おすそ分けプレイ前提のゲーム機なのでジョイコンのスペース状仕方のない事ですが・・。

標準型のコントローラー、スイッチプロコンのレビューはこちら。

ニンテンドースイッチの本体、ジョイコン、付属品、箱のサイズ測定

個人的には意外と知りたい情報、本体や箱などのサイズを測りたいと思います。

※直定規を使って図るため完全に正確な訳ではないのでご了承ください。

※画像は無いのでお持ちの定規などを参考に読んでいただけたらと思います。

付属品などの測定

〇HDMIケーブル 端子部から端子部までの長さ155cm。

〇ACアダプター 端から端までの長さが、157.6cm。アダプタ部分は6.5×5×3.5㎝。

〇ジョイコングリップ 幅14.5×縦10×厚み3.4cm。

〇ドック 幅17.2cm×縦10.4cm厚み4.8cm。

ジョイコン

左右対称なので右のみ。

〇ジョイコン 幅3.5cm×縦10.2cm×厚み1.4cm。

ジョイコンストラップはジョイコンの大きさから推定できるので省略します。

本体

〇スイッチ本体 幅17.1cm×縦1cm×厚み1.3cm。

〇画面サイズ、縦7.8cm×横13.7cm×対角15.9cm。

6.2インチで解像度は1280×720ピクセル、重さジョイコン装着時、約398gだそうです。

携帯するには少し大きめかもしれませんが、据え置き機にもなるものをよくここまで小さくできたなという感じです。

スイッチの箱

最後に邪魔になる(笑)箱。

〇箱 幅34.7cm×高さ19.8cm×奥行き9.3cm。

小さいけどやっぱりかさばりますね。

さすが携帯できるだけあってすべてがコンパクトです。据え置き機にもなる高性能なハードをここまでコンパクトにできるのはすごい技術ですね。ゲームボーイ世代からすると考えられないです。

まとめ

今回スイッチの本体やジョイコンなどいろいろ調べてみてこのスイッチも任天堂のポリシーである「ユーザーに新しい体験を届ける」という意気込みがひしひしと伝わってきました。

公園などで子供がおすそわけプレイを楽しそうにしていると、さすが任天堂と思ってしまいますし、ニンテンドーラボみたいな発展性もすごいアイデアだと思います。

ジョイコンがおすそ分け仕様のためボタン配置が指の動きに合わないという欠点がありますが、ボタンの押し心地も悪くないし何より液晶は綺麗。

持ち運んで遊べるし据え置き機としても遊べる時代が求めたハイブリッド仕様なのでどんな人のニーズにも対応できます。

一家に一台というより一人に一台。しばらく売れ続けるのは間違いないと思います。

コメント